一、名词解释

太阳系是银河系的一部分。银河系是一个棒旋星系,直径十万光年,包括一千亿到四千亿恒星。太阳是银河系较典型的恒星,离星系中心大约2.5-2.8万光年。太阳系移动速度约220㎞/s,2.26亿年转一圈。

太阳系位于一个被称为银河系(直径100,000光年,拥有约二千亿颗恒星的棒旋星系)的星系内。我们的太阳位居银河外围的一条旋涡臂上,称为猎户臂或本地臂。太阳距离银心25,000至28,000光年,在银河系内的速度大约是220公里/秒,因此环绕银河公转一圈需要2亿2千5百万至2亿5千万年,这个公转周期称为银河年。 太阳系在银河中的位置是地球上能发展出生命的一个很重要的因素,它的轨道非常接近圆形,并且和旋臂保持大致相同的速度,这意味着它相对旋臂是几乎不动的。因为旋臂远离了有潜在危险的超新星密集区域,使得地球长期处在稳定的环境之中得以发展出生命。太阳系也远离了银河系恒星拥挤群聚的中心,接近中心之处,邻近恒星强大的引力对奥尔特云产生的扰动会将大量的彗星送入内太阳系,导致与地球的碰撞而危害到在发展中的生命。银河中心强烈的辐射线也会干扰到复杂的生命发展。即使在太阳系所在的位置,有些科学家也认为在35000年前曾经穿越过超新星爆炸所抛射出来的碎屑,朝向太阳而来的有强烈的辐射线,以及小如尘埃大至类似彗星的各种天体,曾经危及到地球上的生命。

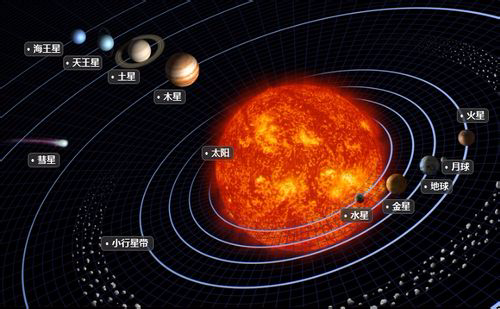

太阳系中的八大行星都位于差不多同一平面的近圆轨道上运行,朝同一方向绕太阳公转。除金星以外,其他行星的自转方向和公转方向相同。彗星的绕日公转方向大都相同,多数为椭圆形轨道,一般公转周期比较长。

轨道环绕太阳的天体被分为三类:行星、矮行星和太阳系小天体。

行星是环绕太阳且质量够大的天体。能称为大行星的天体有8个:水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星。

在2006年8月24日,国际天文联合会重新定义行星这个名词,将冥王星排除在大行星外,并将冥王星、谷神星和阋神星组成新的分类:矮行星。矮行星不需要将邻近轨道附近的小天体清除掉,其他可能成为矮行星的天体还有塞德娜、厄耳枯斯、和创神星。从第一次发现的1930年到2006年,冥王星被当成太阳系的第九颗行星。但是在20世纪末期和21世纪初,许多与冥王星大小相似的天体在太阳系内陆续被发现,特别是阋神星更明确的被指出比冥王星大(据2015年旅行者发回的数据显示,阋神星仍然不如冥王星大),使得冥王星的地位受到严重威胁。

环绕太阳运转的其他天体都属于太阳系小天体。

卫星(如月球之类的天体),由于不是环绕太阳而是环绕行星、矮行星或太阳系小天体,所以不属于太阳系的小天体。

天文学家在太阳系内以天文单位(AU)来测量距离。1AU是地球到太阳的平均距离,大约是1.5亿公里(9300万英里)。冥王星与太阳的距离大约是39AU,木星则约是5.2AU。最常用在测量恒星距离的长度单位是光年,1光年大约相当于63240天文单位。行星与太阳的距离以公转周期为周期变化著,最靠近太阳的位置称为近日点,距离最远的位置称为远日点。

有时会将太阳系非正式地分成几个不同的区域:“内太阳系”,包括四颗类地行星和主要的小行星带;其余的是“外太阳系”,包含小行星带之外所有的天体。 其它的定义还有海王星以外的区域,而将四颗大型行星称为“中间带”。

二、太阳系的形成演化

星云假说。太阳系的形成据信应该是依据星云假说,最早是在1755年由康德和1796年由拉普拉斯各自独立提出的。这个理论认为太阳系是在46亿年前在一个巨大的分子云的塌缩中形成的。这个星云原本有数光年的大小,并且同时诞生了数颗恒星。研究古老的陨石追溯到的元素显示,只有超新星爆炸后的心脏部分才能产生这些元素,所以包含太阳的星团必然在超新星残骸的附近。可能是来自超新星爆炸的震波使邻近太阳附近的星云密度增高,使得重力得以克服内部气体的膨胀压力造成塌缩,因而触发了太阳的诞生。

相信经由吸积的作用,各种各样的行星将从云气(太阳星云)中剩余的气体和尘埃中诞生:

一旦年轻的太阳开始产生能量,太阳风会将原行星盘中的物质吹入行星际空间,从而结束行星的成长。年轻的金牛座T星的恒星风就比处于稳定阶段的较老的恒星强得多。

根据天文学家的推测,太阳系会维持直到太阳离开主序。由于太阳是利用其内部的氢作为燃料,为了能够利用剩余的燃料,太阳会变得越来越热,于是燃烧的速度也越来越快。这就导致太阳不断变亮,变亮速度大约为每11亿年增亮10%。

再过大约76亿年,太阳的内核将会热得足以使外层氢发生融合,这会导致太阳膨胀到半径的260倍,变为一个红巨星。此时,由于体积与表面积的扩大,太阳的总光度增加,但表面温度下降,单位面积的光度变暗。

随后,太阳的外层被逐渐抛离,最后裸露出核心成为一颗白矮星,一个极为致密的天体,只有地球的大小却有着原来太阳一半的质量。最后形成暗矮星。

大爆炸形成假说。在大爆炸时期,黑洞的爆炸使其内核及外壳物质在强烈的爆炸中,产生裂变反应,在爆炸中形成的碎片迅速膨胀,其体积由几倍到几十倍,由几十倍到几百倍,由几百倍到几千倍,由几千倍到几万倍,由几万倍到几亿倍……在裂变过程中,产生了含有大量氕及其它能产生聚变物质的气团,这些气团中的可致聚变的物质达到一定量,气团的体积和内部压力达到一定程度,该气团的核聚变产生了。这样就形成恒星的幼体。幼体在漫长的岁月中,或同其它恒星合并,或吞噬漫长的旅途中所遇到的残体,不断发展壮大自身,逐渐成为今天的太阳。这些碎片的迅速澎涨,其实是一个裂变的过程,在裂变过程中,有的以固态的形式保持下来,这些物质和其它的固态物质随时相遇,通过相互吸引,发生物理变化或化学变化,合并在一起;不断的吞噬所遇到的体积小的固态或液态物质,使其体积不断增加,质量不断增大,捕捉和吸引其它物质的能力逐渐增强,终于,吸引住了一个体积较大的固态物质,该物质又有一定的反引力的效应,这样就成了行星和卫星的系统。我们所生存的地球有可能就是在这个背景下形成的。地球是太阳系八大行星之一,按离太阳由近及远的次序排为第三颗。它有一个天然卫星——月球,二者组成一个天体系统——地月系统。地球自西向东自转,同时围绕太阳公转。地球自转与公转运动的结合产生了地球上的昼夜交替和四季变化。地球自转的速度是不均匀的。同时,由于日、月、行星的引力作用以及大气、海洋和地球内部物质的各种作用,使地球自转轴在空间和地球本体内的方向都要产生变化。(方增祥 摘编)

首页

首页 了解峨山

了解峨山 政府信息公开

政府信息公开 政务服务

政务服务

滇公网安备:

滇公网安备: